完成披露試写会までぼくらが生きた756日間

2020年1月18日、僕にとってひとつの『子育て』が終わった。子育てといっても、長男【ひなた】は一年ちょっと前に成人しているのだが。ここで言う子育てとは、親の手、特に男親目線から言うところの独り立ちができたという実感が沸いたという意味合いが正しいかもしれない。

そして、完成披露試写会から3日が経ち身体の痛みと加齢による倦怠感が和らいだ今日、やっと(というか今更)『真言アイロニー』ロスが訪れている。

2017年12月23日、僕のクライアントであり友人でもあった、真言宗僧侶『平井尊士』氏が急逝した。映画の中では、数日考えた後に自暴自棄となったひなたの背中を花撫が推す設定となっているが、実際には平井氏の死後すぐに“何か”を考えていたのだと思う。

その“何か”が2年の歳月を経て一つの形となった。

手さぐりで始まった映画作りだが、大勢の識者や映画監督、友人知人、平井氏の関係者、そしてキャストやスタッフに助けてもらいどうにか完成させることができた。

ひとえに2年と言っても順風満帆の2年間ではなく、トラブル続きの2年間はスムーズな4年間の10倍はしんどかったと思う。そんな苦境を共にしたキャスト・スタッフは仲間という垣根を越え、まさに家族と呼ぶに値する絆が生まれたと思っている。

2020年1月18日(土)、イベントの準備作業でプロデューサー(僕)は事務所出発予定の午前7時の10分前までPCに向かって作業をしていた。準備の追い込みで数日続いた徹夜作業にもかかわらず、不思議と眠気・疲労感はさほどでもなかった。むしろ、変に目が冴えていた。(変な脳内麻薬が出ていたに違いない)

事務所のある大阪府吹田市から尼崎に向かって出発、渋滞もなく予定通りに着いた『あましんアルカイックホール・オクト』の舞台では会場スタッフが忙しく仕込み作業の最中だった。ステージから見た客席は、何度も下見を行っているにも拘らず異常に広く遠く見えた。「ああ、午後にはこの会場一杯の人が、僕らのやってきたことの正誤の判断を下すのか」などと考えながらも、準備のことで頭は一杯だった。そうこうしている内にキャストたちが到着し、久しぶりの再会に懐かしがる余韻もなく準備を始めた。キャストたちはそれぞれ楽屋に入り、ヘアメイクが指定した順序でメイク室に入っていく。ホールでは、録音担当だった『座衛門』とその彼女が舞台監督をしてくれている。受付も物販コーナーも準備を始めた。

オープニングアクトのリハ、プロジェクターの調整や音響、招待客の差席表貼りなど各担当が作業を進めていく中、監督は若干不安な面持ちで会場内をうろうろしていた。実際、上映が終わりお客さんを送り出す頃まであまり親子の会話は交わさなかったように記憶している。それくらい、僕はテンパッていたし、息子(監督)は緊張していたんだと思う。 開場の13時が近づき、気の早い(楽しみにしてくれている)お客さんが受付前にチラホラ集まりだした頃までヘビースモーカーの僕がタバコを1本も吸っていないことに気が付いた。会場の裏の喫煙所に出ると監督が一人でタバコを吸っていた。「泣いてくれるかな?」という監督の問いかけに対して「誰や?お前」とだけ返した。(普段メイクなどすることのない人間がプロのヘアメイクさんに舞台化粧をされると全くの別人に見えた)この時監督が言った「泣いてくれるかな?」という言葉は誰宛てたものかは今でも本人には聞いていない。初めて観た一般のお客さんへなのか、苦労を共にしたキャスト・スタッフたちへなのか、向こうにいる平井先生へなのか、その妻『葵』さんへなのか、その全員に宛てた言葉なのか。

13時、予定通り開場した。受付前のホールには長蛇の列。その中には見知った顔もちらほら見える。みるみる会場の席が埋まっていく。監督は自分の招待したお客様へのご挨拶や案内で忙しく動き回っている。世間では成人した人間にとってそんなことは至極当然のことだが、僕にとっては極めて感慨深い。数年前までは、相手が誰であろうが目も合わせず小声で「どうも」と呟くだけだったのだから。もちろん、初対面の平井先生にも。ADHDは自閉症とはタイプが違う。気に入った物・人、興味のあることには異常な執着を見せ、また人懐っこい。その人懐っこさが良い方向に働いてくれたのもこの映画のおかげであり、平井先生(その死と奥様)のおかげだと思っている。チケット取り置きの関係者が多かったため、受付が多少手惑い気味で約15分押しでの開演となった。

メインキャストによる15分のオープニングアクトが始まり、そのまま800席満席のホールで上映が始まった。(会場での注意喚起と上映への勢い付けの意味合いのオープニングアクトについては、寒い思いをさせてしまい出演キャストには申し訳ないことをしました。脚本・演出:プロデューサーと、“笑ってや!”とあれほど事前に頼んでおいた他のキャストのせいです!)

肝心の映画の方はといえば、入念な映像のリハを行っていたので画質に問題はないが、音が大きい。セリフの音が若干割れている。天井の高い会場の後方では音が回って(残響?)していたが、まあそれは目をつぶることにした。(音が今後の課題と、あちこちから言われましたが、整音自体は素晴らしい仕上がりの筈なんです!)

最後部の床に今日初めて腰を落とし一息つく。斜め前に監督と平井先生の奥様『葵』さんが並んで座っている。当然だがその表情は見えない。会場の反応を気にしながらも、映画は進んで行く。後から「2時間超えだったが、ストーリーに引き込まれてあっという間に終わった」という有難い言葉を直に、またSNS等でいただいたが、僕自身は他の事に気を取られてのアッという間の2時間20分だった。きっと監督も同じような心境で、自分の作った映像などろくに感情移入する暇などなかったのだと容易に推測できた。

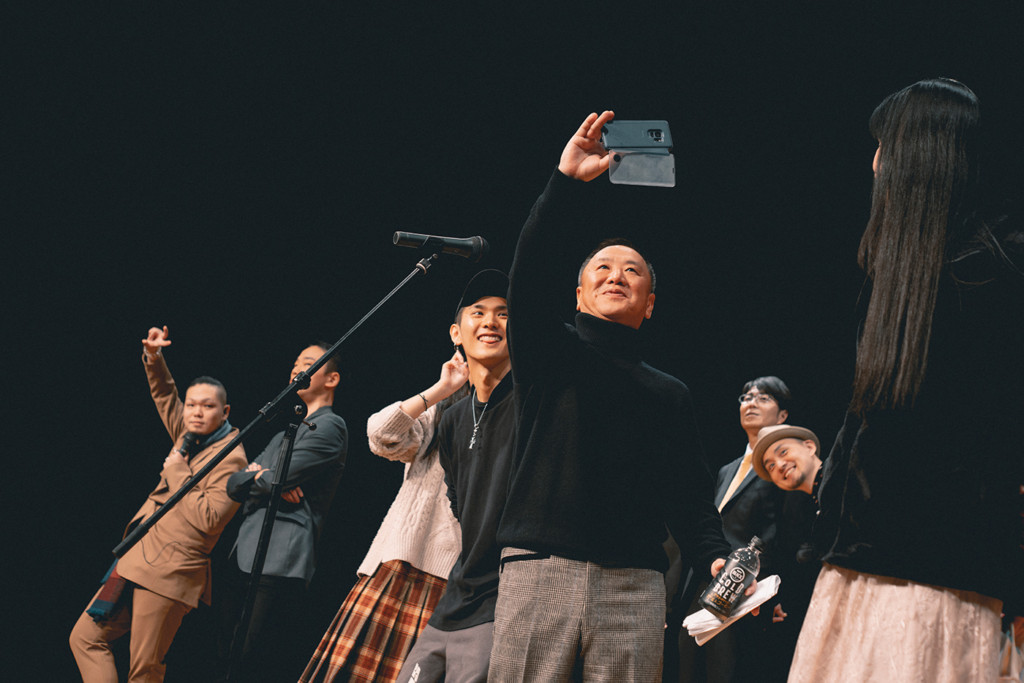

本編が終わり、ミュージシャン『愛笑む』(世田谷のりこ)が唄う主題歌『アオイ』が流れエンドロールが始まった。大きな拍手が会場を包む。一応の終演にホッとしているとホール出口に向かって歩き出す人が見受けられた。これがSNSなどでしばしば見かける『映画館での作り手へのエンドロールマナー問題』なのかと考えながらも、800人もご来場いただいて色々な人がおり、それ自体には腹は立たなかったが少しだけ悲しい気分になった。作り手が実際に映画館にいて体験することは滅多にないのだろうけども、制作に携わった者にとってはハレの舞台であり、悲しいことなのだと痛感した。 開演の遅れによって、若干は短くなったものの全キャストによる舞台挨拶も、小林健太役「近藤知史」の進行によって滞ることなく進んだ。監督には、大勢の友人知人が大きな花束を抱えて祝福してくれていた(親的には、ほんの一握りしか友だちはいなかったと記憶しているのだが?)。全キャストの登壇にも僕なりのこだわりがあって、出演時間の長短、役柄の差はあるものの、一緒にこの映画を作り上げた全員で舞台に立ちたかった。全員で挨拶したかった。全員で喜びを分かち合いたかった。そういう意味あいで行われた舞台挨拶だったが、キャストのみんなは喜んでくれただろうか。その気持ちは、当日会場にいた人たちには届いただろうか。

舞台挨拶後の物販、サイン、撮影を兼ねたお見送りでは多くの人たちにパンフレットを購入いただきサインや写真撮影が行われ、閉場の18時直前まで多くの人で溢れていた。 僕個人的なことになるが、勤め人時代の先輩や、約25年ぶりに会う幼馴染の友人が来てくれていてとても懐かしい気分になった。「お互い老けたなぁ~」などと言い合いながら同時に自分の年齢経過(経年劣化?)を充分なほどに味わった。これも『縁』(復縁?)で、また付き合いが始まればいいなぁなどと考えながら無事、完成披露試写会は幕を閉じた。

20時からは場所を大阪に移し、仕事の都合でどうしても参加できなかった山岸佑哉とヒガシ準郎以外のキャスト・スタッフ・非常に近しい関係者のみでパーティが執り行われた。彼らには悪いが、このパーティで行われた、主題歌・挿入歌・音楽プロデューサーによるアコースティックライブが想像を遥かに超える素晴らしいものだった。

主題歌を歌ってくれた『愛笑む』(世田谷のりこ)が自分の持ち歌『ギネスブックには載っていない幸せのハードル』の歌唱中に監督を見ると、辺りを憚ることなく大粒の涙を流していた。今や、大事な場面で必ず泣く監督として定着しつつあるが、中学生の頃にその歌声に出会い、今目の前でそのアーティストが自分の映画の為に唄ってくれているとなると感激も一入だったのだろう。そして『IYCO』がまるでマシンのような完璧なピッチに加えて抒情的、情熱的に歌い上げる“ピアノ・バイオリンヴァージョン” 挿入歌『Not Found』に皆言葉を失っていた。特にこの曲について詳細な指示を出して制作を頼んだ僕は終始鳥肌が立ちっぱなしだった。

お約束になりつつある、監督の“涙のご挨拶”も終わり、全員で記念撮影をした。 皆それぞれが完成を祝い別れを惜しみつつ、とてつもなく長かった一日、そして出会いと別れ、喜びと苦悩・涙が同居し続けた2年間が終わった。

この映画の1次2次オーディション時から参加してくれている、小原みれい、藤川トシキ、勝又啓太、岡崎森馬、山岸佑哉、雛野あき、坊俊之、近藤知史、今駒尋、杉本民名、ヒガシ淳郎、少し遅れて、演技未経験ながら素晴らしいプロポーションで最後の『役名あり』キャストを勝ち取った角台千明、安田監督とのご縁も感じられずにはいられない同監督作品『ごはん』主演女優沙倉ゆうのとの出会い、コスプレーヤーながら僕がどうしても出演して欲しいと熱望し、それに応えるように迫真の演技で魅せてくれたやもはちこ・ほしのご両人、なかなか決まらない『ひなた役』に監督が一生涯の縁を感じてしまうタイミングで応募してきた神谷勇羽、条件付きでオファーを受けてくれて努力でその才能を開花させた涙ありきヒロイン雪見みと、そして最後に、映画を作るうえで最も大切なことを教えてくれた(気がする)ベテラン、川本淳市、主演:川原英之(全員敬称略)

あなたたち以外ではこの映画は成し得なかったと思います。

そして、全員記載すると経典のようになってしまうので省略させていただきますが、大勢の協力いただいた方々には感謝の言葉もありません。

そして忘れられない、これからもずっと共に家族として映画を作っていくであろうスタッフたち。

この映画に関わってくれたすべての人たちに心からのありがとう、を。

<最後に僕らが過ごした2年間の締めくくりとして、パンフレットの“プロダクション・ノート”の最後を引用してこの無駄に長い駄文の終わりとしたい>

この原稿を書いている現在(2020年1月2日)、平井尊士な急逝した日からこれまでの道のりが鮮明に蘇ってくる。隣のデスクでは、監督が赤い目をこすりながら編集の追い込み作業を行っている。もうすぐ、2020年1月18日(土)あましんアルカイックホール・オクトでの完成披露試写会で全てが終了する。いや、まずは一区切りと言ったと方が正確かもしれない。

心から尊敬し、人生の“師”として慕っていたとはいえ一人の人間の死を映画などにしてよかったのだろうか。これは売名や自己満足な行為ではなかっただろうか。誰よりも深く長く悲しんだ平井氏の妻『葵』さんに対して本当によかったのだろうか。悲しみ冷めあらぬ時期に映画化の許可を求め、取材を行い、遺品をお借りして本当によかったのだろうかと、今更ながら自問自答している。

多くの疑問を残したまま、全ては平井尊士の残した“未来”へ持ち越すとことなった。そして、いつかはその答えを出さなければ、“向こう”に行ったとき平井先生に顔向けができない。あなたの教えを守った僕の息子はこんなにがんばりました、こんな人間に成長しました、と。

プロデューサーとして、監督の父として、そして平井尊士の一友人として、この映画に関わってくれた方、出会ってくれた方へ言葉では伝えきれない感謝の気持ちをもってプロダクションノート・エピソードの締めくくりとさせていただきたい。

<引用ここまで>

プロデューサーとして、そして父として、全ての方と出会えた「縁」に感謝して。

この記事へのコメントはありません。